Due riflessioni, una sul dibattito di oggi e una su Franco Basaglia e sulla sua idea di utopia.

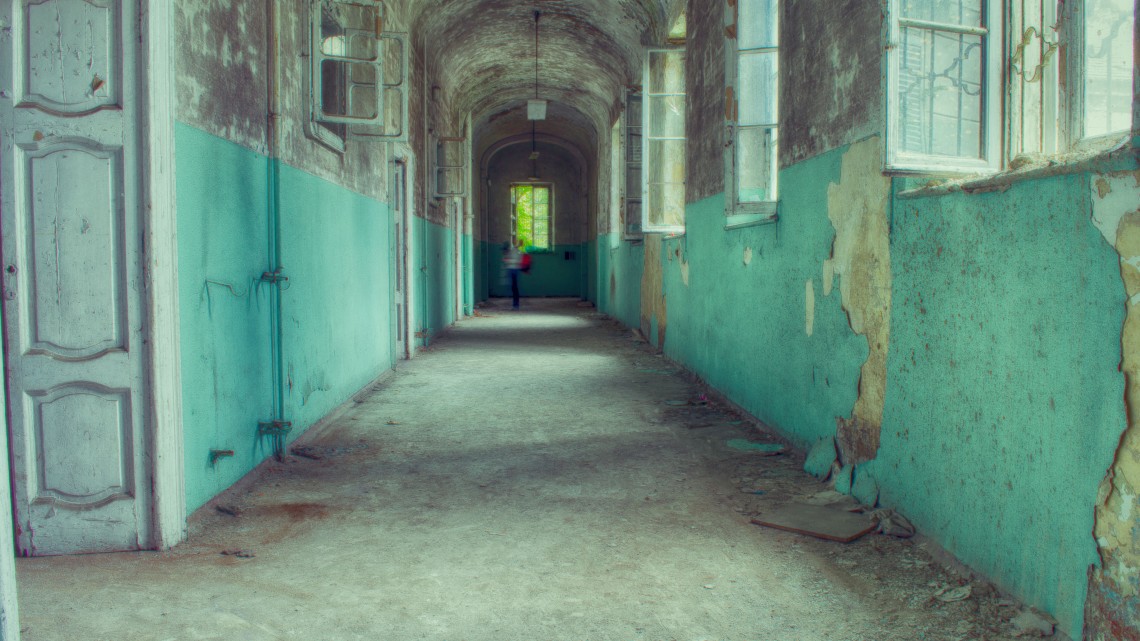

Il dibattito di questa mattina ha rappresentato un’Italia di opposti: da un lato servizi di salute mentale che funzionano, cioè che sanno tenere insieme efficacia ed efficienza con rispetto e valorizzazione delle persone che vivono la sofferenza mentale; dall’altro, e non raramente contigui, servizi che non hanno rinunciato all’armamentario del manicomio, dalla contenzione fisica ai farmaci usati per spegnere le persone. Da un lato la vita nuova di luoghi che erano stati manicomio e che oggi creano cultura e lavoro, dall’altro una psichiatria ancora incentrata sulla sedazione dei sintomi, che ignora le persone e le lascia in gran parte sole con le loro famiglie. Ci chiediamo: quale delle due immagini è più giusta cioè più rappresentativa della situazione italiana di oggi, quale delle due immagini rappresenta più correttamente ciò che è accaduto in Italia con la riforma ’78?

Credo, temo che la verità stia nella compresenza, convivenza (e solo a tratti comunicazione) tra queste due opposte realtà, e che la valutazione sia relativa al punto di vista che si adotta. Mi spiego. Si può guardare all’Italia da fuori, ad esempio da uno dei paesi moderni ricchi e democratici in cui il manicomio non è stato affatto messo fuori legge. Qualche settimana fa sono stata in Giappone dove è stato appena presentato il film della Rai “C’era una volta la città dei matti” con sottotitoli in giapponese grazie al lavoro di piccoli gruppi di persone tenaci – giornalisti, avvocati, familiari, utenti e pochi operatori – che non si rassegnano al dilagare del manicomio. Nel Giappone ricchissimo, moderno e democratico la psichiatria è costituita infatti da un sistema enorme di manicomi privati con oltre 300 mila posti letto, più del doppio di quelli che aveva l’Italia nella fase di massima espansione del manicomio (per intenderci: alla fine degli anni ‘60 in Italia c’erano oltre 100 mila letti psichiatrici per una popolazione che era la metà di quella giapponese attuale, 120 milioni di persone). Vista dal Giappone, quella dell’Italia è stata dunque una trasformazione straordinaria dato che in circa 40 anni sono stati messi fuori gioco tutti i manicomi, pubblici e privati. E questo senza che si rovesciassero sulla società italiana (i dati Istat sono eloquenti e inequivocabili) ondate di delitti e suicidi da parte dei malati di mente, domanda che in Giappone ci viene rivolta frequentemente poiché il ricovero in manicomio è spesso coatto ed è fondato, nella legislazione giapponese, sull’essere “pericoloso a sé e agli altri”, come diceva la vecchia legge italiana.

Una trasformazione straordinaria c’è stata dunque, e questo non va dimenticato, ed è giusto che questa trasformazione sia rivendicata da quanti di noi si sono adoperati, anche negli anni più difficili del dopo riforma, perché non si tornasse indietro.

Ma se guardiamo all’Italia dall’interno, dal punto di vista della legge e dall’osservatorio delle pratiche che cercano di metterla in opera, non si può evitare rabbia e anche impazienza davanti a vecchie e ormai consolidate esperienze che si dimostrano funzionanti e servizi che invece con gli stessi mezzi realizzano oppressione, miseria, solitudine. Da tanto tempo ormai – da quindici anni almeno cioè dalla fase di chiusura degli ultimi manicomi e di diffusione dei servizi territoriali – siamo di fronte a questa coesistenza di opposti che appare ormai istituzionalizzata, come lo è del resto l’insopportabile dissociazione tra gli enunciati e le pratiche (per citare il documento con cui anni fa abbiamo dato vita al forum salute mentale). E in questo tempo la politica – nelle diverse declinazioni di parlamento, governo ed enti locali – non ha mostrato alcun interesse verso questo mondo dei servizi di salute mentale in cui coesiste tutto e il contrario di tutto, non ha mostrato alcuna voglia di entrare nel merito, di trarre conseguenze, di fare valutazioni, assumersi responsabilità e realizzare azioni di governo, e limitandosi invece – con pochissime eccezioni – a registrare e sancire i piccoli rapporti di potere locali, gli infimi interessi di questo o quel gruppo.

Il recente ambiguo provvedimento che chiude i sei ospedali psichiatrici giudiziari, accompagnato e seguito dalle resistenze e distorsioni di cui si è parlato anche qui – non smentisce a mio parere questo quadro di sconfortante solitudine politica di chi cerca di ridurre quella dissociazione tra i principi e le pratiche che anche il dibattito di oggi ha più volte evocato. In questo silenzio della politica – che però non cessa di togliere terreno e concrete risorse al servizio sanitario nazionale e all’idea stessa di salute pubblica – mi pare che la sola strada sia quella di continuare a fare alleanze tra le pratiche. Il fare e pensare insieme è ciò che in questi anni ha mantenuto vive non poche pratiche di trasformazione nel campo della salute e delle politiche sociali. Anche questo seminario di Fondazione CON IL SUD sta in questo percorso, e spero sia l’inizio di una collaborazione di più lungo respiro.

Ora due parole su Franco Basaglia e sull’idea di utopia che ci ha consegnato, lontanissima dall’utopia di cui quest’anno ricordiamo il 500° anniversario – l’utopia di Tommaso Moro – e da ogni rappresentazione di mondi ideali in cui ogni cosa e persona ha il suo posto, e i conti alla fine tornano.

Basaglia scrive il breve saggio L’utopia della realtà come risposta all’invito che lo psichiatra svizzero Christian Müller aveva inviato nel 1972 a lui e ad alcuni altri psichiatri che a suo giudizio tentavano strade nuove. Disegnate – aveva chiesto Müller – il servizio psichiatrico che voi ritenete ideale per una ipotetica città di centomila abitanti di un paese europeo o americano. A questa proposta Basaglia aveva risposto che non gli interessava affatto costruire un’utopia astratta, che sarebbe stata solo il riflesso dell’ideologia dominante o della sua personale ideologia. Gli interessava invece capire e sperimentare quali spazi, quali possibilità di utopia fossero realizzabili nella situazione concreta in cui lavorava, a partire dalle particolari risorse e vincoli di quel contesto, inclusi egli stesso e le persone con cui si trovava a operare. Scriveva in conclusione che “un servizio psichiatrico che contenga un elemento utopico può essere solo quello nel quale il tecnico ha la possibilità di vivere praticamente la contraddizione tra il suo ruolo di potere e il suo sapere”.

Non c’è infatti per Basaglia un luogo altro in cui si possa pensare di essere liberati dalla “contraddizione del rapporto con l’altro” e dalla lotta contro ciò che Sartre ha chiamato il “pratico-inerte”, la realtà-ideologia che si oppone all’agire intenzionale e trascina nella routine, nella passività. Quindi ogni mondo perfetto, in questo senso “utopico”, appare a Basaglia un inganno ideologico, che può coprire l’accettazione dello statu quo. “La speranza è un falso profeta” arriva a dire a Ernesto Balducci in una conversazione radiofonica del 1977, “soltanto nella lotta noi possiamo pensare di cambiare qualcosa di reale”, ma – sottolinea Basaglia – in “una lotta nella quale sia possibile intravedere quello che è il futuro”, il futuro realizzato, per così dire, dalla e nella “situazione che cambia”. Questa situazione che cambia Basaglia ha preteso di costruirla in una città concreta, nello spazio dell’istituzione pubblica, insieme alle persone che c’erano e con cui ha cercato i passaggi del cambiare insieme. Nelle conferenze che tiene in Brasile pochi mesi prima di morire, Basaglia racconta molti fatti di questo cambiare insieme, per convincere i suoi interlocutori (“noi non possiamo vincere, possiamo solo convincere”) che è possibile “cambiare la nostra vita”: “questo è il nostro segreto: lavorare nell’ideologia perché ci viviamo immersi, perché siamo costretti a vivere nella realtà dei supermarket, del cinema, dei congressi, delle strade, nella realtà che ci è imposta ogni giorno, ma è questa realtà che vogliamo trasformare, e quando si trasforma la realtà tenendo presente la soggettività di tutti” – questo è il punto, trasformare tenendo conto della soggettività di tutti – “facciamo dell’utopia, entriamo nell’utopia, l’utopia diventa il vero reale, la prefigurazione di una realtà”. E’ un messaggio affascinante ma in nessun modo consolatorio: la pratica di trasformazione mentre libera in ciascuno il potere di “creare una vita che non si conosce” e che “rappresenta l’inizio di un mondo nuovo”, implica al tempo stesso il confronto quotidiano, anche tragico, con l’altro ineliminabile versante della contraddizione, le determinazioni del potere e del ruolo sociale, il vivere nel supermarket, l’immanenza della sofferenza e della morte “che la nostra organizzazione sociale tenta di razionalizzare e di inglobare nella sua logica produttiva”.

Questa particolarissima visione del rapporto tra utopia e realtà non ebbe grande riscontro negli anni’70, troppo lontana dalle ideologie tecniche che riconsegnavano la follia a nuovi specialisti, e troppo estranea alle ideologie politiche che attendevano da un cambio strutturale della società il superamento del problema della follia e dei rapporti di dominio. A Basaglia, che prendeva il malato di mente come punto di osservazione e metro di giudizio delle società, i due mondi che allora erano divisi dal muro di Berlino apparivano sorprendentemente simili, come dice diverse volte nelle conferenze in Brasile specie quando si accorge di parlare a militanti di sinistra. Basaglia è sempre stato convinto che il cambiamento delle strutture sociali, al quale pure è stato impegnato, non fosse affatto sufficiente per mettere fuori gioco il problema dell’oppressione dell’uno sull’altro e per costruire “una società (così ) civile” da essere capace “di accettare tanto la ragione quanto la follia”, che “esiste ed è presente in noi come lo è la ragione”.

Ma questo significa che niente può cambiare? Basaglia è sempre stato polemico con “il pessimismo degli intellettuali che alla fine pensano che non si può far nulla, che si può solo scrivere libri”. A questo pessimismo, ha contrapposto in diverse occasioni “l’ottimismo della volontà” di Gramsci, che per Basaglia voleva dire immaginare e provare a costruire da subito un altro possibile, partendo dalla propria vita, assumendo le determinazioni del proprio corpo e della propria storia, usando il potere del ruolo sociale, ma cercando di trasformare questo ruolo e i suoi esiti attraverso la trasformazione della pratica, cioè del fare e del modo di essere, perché “il cambiamento deve partire da ciascuno di noi”. Di qui la sua critica dell’intellettuale e del tecnico di sinistra, “che può prendere le parti delle classi oppresse senza che questo gli richieda una messa in discussione dei valori cui automaticamente aderisce sul piano della propria professionalità o del proprio mestiere”, di qui la sua insistenza sulla centralità della pratica, che spesso suscitava ostilità o disorientava anche chi poi restava affascinato dalle pratiche che Basaglia portava avanti, e dalla forza che ne traevano le sue parole.

Oggi che queste parole sono separate dal suo modo di incarnarle, si corre il rischio che risultino depotenziate, neutralizzate, e che si perda così il significato dell’impresa di Basaglia e la possibilità di avvicinarlo nonostante la morte. Sartre sostiene, in un saggio che Basaglia amava molto, L’universale singolare, che non è possibile cogliere la specificità e la vitalità di un pensatore come Kierkegaard se lo si prende “come oggetto di conoscenza e strumento del nostro pensiero, come uno qualunque dei morti che sono entrati a far parte della cultura”. Per Sartre, “Kierkegaard vive se è possibile per noi diventare Kierkegaard, o se all’inverso questo morto non cessa di farsi istituire dai vivi prendendo a prestito la loro vita, infiltrandosi in essa e nutrendo la sua singolarità con la nostra.”. Potremmo dire qualcosa di analogo per Basaglia: si può capire la sua impresa e in certa misura incontrarlo se e in quanto “leggendo le sue parole io risalgo fino a me stesso, voglio cogliere lui ed è me stesso che colgo”, in quanto l’“irrimediabile singolarità” di Basaglia che si è “superata verso un senso che prima non aveva” e che Sartre chiama “universale singolare”, mi rinvia alla mia singolarità, al mio agire, al mio farmi. Questo movimento non abolisce la morte ma aiuta a riconoscere, all’avventura singolare vissuta, la sua dimensione di progetto aperto, di “incompletezza da completare” che “vive perché è aperta”.

Ci sono dei morti che vivono, concludeva Sartre, che “condizionano il nostro ancoraggio e si fanno istituire, una volta scomparsi, come nostro avvenire, come nostro compito futuro”. Credo che questo possiamo dirlo anche di Franco Basaglia e dell’impresa da completare che ci ha consegnato e che abbiamo cercato di portare un po’ più avanti.

Oggi:

Compresenza di follia e ragione in ciascun essere umano, convivenza e coesistenza tra persone considerate folli e persone considerate ragionevoli: questo era il cuore del problema per Basaglia, il punto verso cui tendere, è evidente che non ci può essere l’utopia come luogo concluso, perché quando si cerca di far convivere dentro di noi follia e ragione e quando si cerca di far sì che in una comunità convivano e lavorino insieme le persone che stanno nella condizione di follia e le persone che stanno nella condizione di ragione, è evidente che si parla di una situazione in divenire e non di una situazione statica. Il punto, però, è che nella nostra organizzazione sociale, le istituzioni, le organizzazioni agiscono reiterando la separazione tra follia e ragione, reiterandola come opposizione e impedendone la comunicazione.

Su questo Basagli ci dice che “la prima cosa da fare è combattere contro queste istituzioni che impediscono che ciascuno di noi possa riconoscere la propria follia e che i folli possano riconoscere la propria ragione.” Quindi, contrastare le istituzioni, le culture, le forme di vita che impediscono questa coesistenza e questo ragionamento, contrastare queste istituzioni e inventare delle istituzioni che viceversa incoraggino.

L’utopia, diceva Basaglia, è che ogni tanto mentre tu fai questa lotta contro e per, insieme con gli altri, accadono dei momenti, sprazzi di utopia, in cui si realizza davvero questa comunicazione tra follia e ragione, tra persone che vivono la follia e persone che sono de côté, la parte giusta del marciapiede. Ecco, questa è l’utopia e quando questi sprazzi di utopia illuminano la realtà fatta di manicomio e del suo contrario si intravede un altro possibile.

Questa secondo me è un’idea di utopia travolgentemente moderna, perché assume in qualche modo la solitudine dell’individuo, però crea una comunità di intenti a cui si può lavorare insieme cercando questo tipo di utopia, questo altro possibile. Mi piace ricordare una cosa che associo sempre a Franco Basaglia, quando Musil parla di Ulrich nell’Uomo senza qualità, dice: “Lui aveva una straordinaria capacità di pensare altri possibili”, che non è il possibile nel senso di “rassegniamoci, è possibile questo”, ma è esattamente il contrario, sono altri mondi possibili, altri modi di essere. Ecco, io credo che Franco ci consegna questa idea che c’è una situazione inevitabile di lotta, ma che in questo si possono aprire anche delle possibilità di invenzione, di creazione e anche di sprazzi di felicità. È un messaggio che spero capiscano le persone più giovani capiscano e credo che lo capiscano quando realizzano che aver lavorato per curare la gente in maniera più politica dentro i manicomi, non è stata un’impresa da eroi che si sono confrontati con l’abisso, ma al contrario è stata un’avventura molto divertente, che ancora ci consegna affetti, senso di comunità, ci consente di stare insieme pur litigando, tentando di costruire questa strada in cui l’obiettivo è sempre più in là, e questo è bello perché ci tiene in esercizio.

(Tratto dall’intervento tenuto il 22 ottobre 2016 a Venezia all’incontro “Un futuro mai visto – Franco Basaglia, l’utopia della realtà”)

Nessun Commento